El acercamiento entre la guerra cristera y los relatos de ficción, en diverso formato (novela, cuento, corrido, teatro y cine), goza de una dilatada trayectoria que llega hasta nuestros días, pero que se inicia durante el mismo desarrollo del conflicto: el primer documental mudo, Historia de la persecución religiosa en México, se rueda en 1926; la primera novela, ¡Viva Cristo Rey!, de J. F. Vereo Guzmán, se publica en 1928; de ese mismo año también son dos obras teatrales de Francisco González Franco, Frutos del dolor y La perfecta alegría; los corridos nacieron y se difundieron, con su inconfundible sabor popular, al calor del combate. No obstante, como se ha hecho notar, Cristiada o For Greater Glory ha supuesto un hito dentro de esa cadena, por las enormes dimensiones de su repercusión. En ese sentido, es cierto que esta súper producción ha puesto en conocimiento general del público mexicano y extranjero un fragmento de la historia del México posrevolucionario, del que muchos apenas contaban con una vaga noticia o cuya existencia, sencillamente, ignoraban. Asumiendo que nos hallamos ante una película y no ante un sesudo estudio histórico, queda ahora por indagar hasta qué punto resulta fidedigna esta versión con respecto a los acontecimientos que pretende retratar. Difícil cuestión a la que dedico esta segunda parte de la reseña.

Y de la historia a la pantalla

La relación entre el material histórico y la alquimia de la ficción es tan antigua y fecunda, como conflictiva y proclive a un debate nunca cerrado. Hoy no quiero perderme en complejas disquisiciones, aunque el tema me seduzca, de manera que diré únicamente que cabe distinguir dos grandes categorías dentro de la casi ilimitada variedad de combinaciones que tal relación permite. Partiendo del género novelesco podemos aplicar esta misma distinción al ámbito cinematográfico:

a) Por un lado, tendríamos los relatos de ambientación histórica, que ubican su trama principal dentro de un marco o un fondo tomado del pasado. El peso de la materia histórica puede alcanzar tal importancia que incluso aparezcan, en segundo plano, personajes reales y se reconstruyan acontecimientos fielmente documentados; pero tanto los protagonistas como sus acciones quedan claramente adscritas, para el lector o el espectador, al ámbito de lo ficcional (se me ocurre, como ejemplo, El siglo de las luces de Carpentier).

b) Por otra parte, nos hallamos con aquellos relatos de recreación histórica que se distancian de las férreas restricciones propias de la historiografía, por admitir la entrada de recursos ficcionales (diálogos imaginarios, situaciones no documentadas, personajes inventados), pero que toman su trama y figuras principales del pasado histórico, al tiempo que se presentan como portadores de una veracidad contrastada, al menos en lo esencial: tal es el caso, por ejemplo, de las biografías noveladas hoy tan en boga. De ahí que susciten un pacto de lectura más problemático y se le pueda exigir unos límites más restringidos a su libertad creativa. Al fin y al cabo, el pasado también tiene sus derechos.

Evidentemente, For Greater Glory se encuadra dentro de esta segunda categoría y lo hace, además, anunciándose como «The True Story of Cristiada». En el período previo a su estreno, se llegó a afirmar que había contado con el asesoramiento de Jean Meyer para la elaboración del guion, cuando en realidad solo se consultó su opinión, sin que el historiador -autoridad reconocida en esta materia- pudiera manifestarse conforme, ante las numerosas licencias y alteraciones de los hechos presentados por la película. Destaco este aspecto porque me parece que la discrepancia entre su pretendida historicidad y el resultado final que ofrece es clave para comprender alguno de los comentarios más críticos que ha recibido. A continuación, señalo de forma enumerativa los distintos elementos históricos recogidos por la película y también las desviaciones que me ha parecido localizar.

Personajes y sucesos

El camino que lleva a la guerra

Como mencioné en mi entrada anterior, toda la primera sección de la película retrata con bastante fidelidad los pasos principales que conducen al enfrentamiento armado. Debe resaltarse que, a pesar del creciente tono exaltado, los católicos más activos vinculados a diversas asociaciones como la Liga (LNDLR), la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) y la Unión Popular de Anacleto González (UP) desempeñaron una resistencia firme, pero pacífica, al empeño de Calles por aplicar los artículos constitucionales referentes a la regulación de los cultos. La recopilación de más de dos millones de firmas presentada a la Cámara de Diputados, el boicot económico o las manifestaciones de protesta fueron algunos de los hechos más relevantes de esa respuesta cívica. La película también deja claro que es el episcopado mexicano quien toma la decisión de suspender los cultos y visualmente queda magistralmente reflejada la conmoción que este hecho produjo entre los fieles. Se subraya, pertinentemente, que de toda la legislación (cuya lectura, hoy, no deja de sorprender por el flagrante atentado que perpetra contra libertades fundamentales), el punto crucial estriba en el intento de injerencia, por parte del Estado, en la propia administración de la vida interna de la Iglesia: determinar tanto el número de sacerdotes en cada circunscripción, como la designación de quiénes pueden o no ejercer su ministerio. Por más que los obispos intentan alcanzar una solución pactada, Calles se enroca en su posición. De esto también se da buena cuenta.

Un Calles muy poco creíble

A lo largo de todo este primer tramo, que presenta algunos rasgos propios del cine documental, del mismo modo que en las secuencias de thriller político, donde se desarrollan las intrigas y negociaciones entre el ejecutivo mexicano y la embajada de Estados Unidos, se hace un retrato sumamente distorsionado del presidente Plutarco Elías Calles [Rubén Blades]: empezando por el detalle menor de su caracterización fisonómica y continuando con el relieve tan plano con el que se perfila su figura. Resulta imposible, así, percibir al fuerte hombre de Estado, convencido constructor de instituciones, dotado de enormes cualidades para el gobierno. Al reducir su personalidad y disminuir su talla se pierde una ocasión de oro para abordar uno de los interesantes ángulos de este profundo drama. Como indica Krauze, ¿por qué un dirigente tan hábil y extraordinario se ve atrapado en el avispero de una guerra religiosa? Hay una animadversión a la iglesia católica fuertemente enraizada en el Jefe Máximo. Hay una fe, casi diríamos irracional, en el triunfo de su gran proyecto estatista que pasa necesariamente por el sometimiento o la desaparición de esa institución secular. Existe también el temor a un complot en su contra, urdido entre sacristías y cuarteles, así como la firme resolución de que, bajo ninguna excusa piadosa, pueda llegar a cuestionarse su autoridad. Calles me recuerda a Creonte: su alto sentido de la dignidad del gobernante y del poder de las leyes lo ciega para la realidad. Y todo lo dicho no agota un misterio profundo: ¿por qué ese odio, por qué ese empeño, por qué esa absurda fijación?

A lo largo de todo este primer tramo, que presenta algunos rasgos propios del cine documental, del mismo modo que en las secuencias de thriller político, donde se desarrollan las intrigas y negociaciones entre el ejecutivo mexicano y la embajada de Estados Unidos, se hace un retrato sumamente distorsionado del presidente Plutarco Elías Calles [Rubén Blades]: empezando por el detalle menor de su caracterización fisonómica y continuando con el relieve tan plano con el que se perfila su figura. Resulta imposible, así, percibir al fuerte hombre de Estado, convencido constructor de instituciones, dotado de enormes cualidades para el gobierno. Al reducir su personalidad y disminuir su talla se pierde una ocasión de oro para abordar uno de los interesantes ángulos de este profundo drama. Como indica Krauze, ¿por qué un dirigente tan hábil y extraordinario se ve atrapado en el avispero de una guerra religiosa? Hay una animadversión a la iglesia católica fuertemente enraizada en el Jefe Máximo. Hay una fe, casi diríamos irracional, en el triunfo de su gran proyecto estatista que pasa necesariamente por el sometimiento o la desaparición de esa institución secular. Existe también el temor a un complot en su contra, urdido entre sacristías y cuarteles, así como la firme resolución de que, bajo ninguna excusa piadosa, pueda llegar a cuestionarse su autoridad. Calles me recuerda a Creonte: su alto sentido de la dignidad del gobernante y del poder de las leyes lo ciega para la realidad. Y todo lo dicho no agota un misterio profundo: ¿por qué ese odio, por qué ese empeño, por qué esa absurda fijación?

Pero como digo, la película se mantiene en la epidermis y, por momentos, transforma la figura histórica en una suerte de dictador de sainete. Grotesca, innecesaria y absolutamente inverosímil resulta la reunión entre Gorostieta y Calles en una choza perdida, con sabor a duelo verbal de Western. Lo que pueda aportar -la búsqueda de un acuerdo con el jefe cristero, ya en la época de Portes Gil– se podría haber relatado de forma más adecuada. La narración se ajusta a la realidad, en cambio, al subrayar el importante papel desempeñado por Dwight Morrow [Bruce Greenwood], el embajador norteamericano. El retrato hace justicia al hábil e inteligente diplomático. La mezcla de intereses económicos y políticos, con la cuestión del petróleo como fondo, también responde a la dimensión internacional que alcanzó el conflicto. Mucho me temo, no obstante, que es uno de esos hilos narrativos que no encuentra el espacio necesario ni el acomodo preciso y termina resultando confuso. Al igual que ocurre con la aparición de los obispos encargados de establecer unos arreglos con el gobierno, en el capítulo final de la guerra.

Los inventarios y el estallido

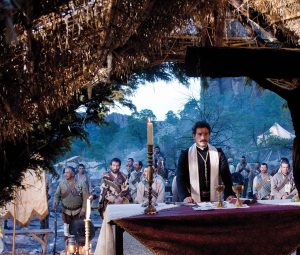

Desde el punto de vista histórico, el modo de plasmar la cadena de hechos que desemboca en la lucha armada es una de las grandes aportaciones de For Greater Glory: marca con claridad los pasos que se suceden a un ritmo vertiginoso. Una vez suspendidos los cultos, el gobierno se propone levantar el inventario de los templos. Los fieles católicos niegan la entrada a los agentes gubernamentales y se produce entonces, de manera violenta, la intervención del ejército. Los altercados vienen seguidos de los primeros actos de persecución del culto privado y la detención (a veces ejecución) de sacerdotes, religiosos y fieles. De forma improvisada, comienzan a alzarse las primeras partidas de cristeros. Son gente del pueblo, campesinos, rancheros, jóvenes profesionistas que reaccionan en un movimiento de defensa frente a la agresión. Las cosas se habían llevado hasta un punto que consideraban intolerable.

Desde el punto de vista histórico, el modo de plasmar la cadena de hechos que desemboca en la lucha armada es una de las grandes aportaciones de For Greater Glory: marca con claridad los pasos que se suceden a un ritmo vertiginoso. Una vez suspendidos los cultos, el gobierno se propone levantar el inventario de los templos. Los fieles católicos niegan la entrada a los agentes gubernamentales y se produce entonces, de manera violenta, la intervención del ejército. Los altercados vienen seguidos de los primeros actos de persecución del culto privado y la detención (a veces ejecución) de sacerdotes, religiosos y fieles. De forma improvisada, comienzan a alzarse las primeras partidas de cristeros. Son gente del pueblo, campesinos, rancheros, jóvenes profesionistas que reaccionan en un movimiento de defensa frente a la agresión. Las cosas se habían llevado hasta un punto que consideraban intolerable.

En los núcleos urbanos se discute la conveniencia y licitud de sumarse a la guerra. Sabemos que, finalmente, se impuso esta opción entre un grupo muy numeroso y diverso de católicos que o bien tomaron las armas, o bien apoyaron a los combatientes. Pero también aquí se deja constancia de un debate de hondo calado, a través de la figura de Anacleto [E. Verástegui] y del anciano sacerdote [O’Toole]: ¿era compatible el mensaje cristiano con la violencia desatada por la guerra? La cuestión apenas queda planteada y ese posible ángulo crítico no adquiere mayor desarrollo.

Los cristeros

Quien espere encontrar en el film un retrato aproximado de los verdaderos protagonistas de la rebelión se verá, en buena medida, defraudado. Apenas se puede vislumbrar algo de la idiosincrasia de aquellas gentes en esta suerte de cowboys trasplantados a suelo mexicano. La tropa cristera ocupa un muy segundo plano donde difícilmente puede percibirse su condición humilde, su acendrada fe, su modo de ser y de vivir (repásense, mejor, los testimonios orales recogidos por el historiador o visítense algunas escenas de la novela Rescoldo). Por el contrario, sí que queda reflejada la importancia de la participación femenina en la guerra. A pesar de que aparece absolutamente descolgada del relato, la secuencia del traslado clandestino de parque, desde la ciudad hasta el refugio cristero, proyecta la tensión en que se desenvolvieron y el valor que demostraron aquellas mujeres. Del mismo modo, las escenas de campamento y de combate proyectan el tipo de guerra de guerrillas que desarrollaron los cristeros y sus dificultades para superar la escasez de armamento.

El guionista ha destacado, junto al general Gorostieta [Andy García], a tres de los grandes líderes militares de la región de Los Altos en Jalisco, epicentro de la Cristiada: Victoriano Ramírez «el Catorce» [Óscar Isaac], y los sacerdotes-generales, José Reyes Vega [Santiago Cabrera] y Aristeo Pedroza [José Carlos Montes]. Dejando a un lado al tercero, cuya presencia en la película queda reducida a eso mismo: una mera presencia, las alteraciones efectuadas sobre personajes y acontecimientos históricos son de tal calibre que difícilmente pueden hallar justificación. Precisamente por ello me resultan tan interesantes, pues revelan -en mi opinión- el deseo implícito de ofrecer un relato ejemplarizante, más que un compromiso cabal por rescatar el pasado silenciado.

El Catorce

Dejemos pasar el diseño estereotipado de Victoriano (para mí, además, insoportablemente sobreactuado). Ya era un mito en vida y, ciertamente, ofrecía motivos para transformarlo en esa especie de villano salvaje que mostrará su lado más noble al contacto con Gorostieta (dentro de la ficción, claro). Sí que me llama la atención que, de la leyenda sobre el apodo, se haya borrado la circunstancia de su origen. La memoria popular cuenta que, tiempo antes de la guerra, tras escapar de la cárcel donde había sido confinado por homicidio en una reyerta, dio muerte a los catorce policías que salieron en su búsqueda y captura. En la película, el suceso se vincula a la persecución religiosa y sirve, además, para ridiculizar a las tropas federales. Bien es verdad que la secuencia se cierra con el despiadado asesinato del único federal superviviente y constituye así, junto con la venganza que le precede y el asalto al tren de La Barca, uno de los escasísimos momentos en que se muestra la crueldad con que actuaron algunos combatientes cristeros.

Dejemos pasar el diseño estereotipado de Victoriano (para mí, además, insoportablemente sobreactuado). Ya era un mito en vida y, ciertamente, ofrecía motivos para transformarlo en esa especie de villano salvaje que mostrará su lado más noble al contacto con Gorostieta (dentro de la ficción, claro). Sí que me llama la atención que, de la leyenda sobre el apodo, se haya borrado la circunstancia de su origen. La memoria popular cuenta que, tiempo antes de la guerra, tras escapar de la cárcel donde había sido confinado por homicidio en una reyerta, dio muerte a los catorce policías que salieron en su búsqueda y captura. En la película, el suceso se vincula a la persecución religiosa y sirve, además, para ridiculizar a las tropas federales. Bien es verdad que la secuencia se cierra con el despiadado asesinato del único federal superviviente y constituye así, junto con la venganza que le precede y el asalto al tren de La Barca, uno de los escasísimos momentos en que se muestra la crueldad con que actuaron algunos combatientes cristeros.

Más grave aún es la modificación de su muerte: Michael Love, el guionista de For Greater Glory, ha querido pintar un cuadro heroico, no solo alejado de la realidad sino diametralmente contrario a esta. El bravo líder cae abatido en la célebre segunda batalla de Tepatitlán, asistido por un Reyes Vega conmovido, con el que ha mantenido importantes diferencias hasta entonces. Pero cualquiera que conozca un poco de la guerra cristera sabe que a Victoriano lo mandaron ejecutar, tras juicio sumarísimo, sus mismos superiores: Pedroza y, probablemente también, el propio Reyes Vega. Lo paradójico del asunto, si atendemos a la trama de la película, es que la ejecución forma parte de las medidas que Gorostieta mandó tomar para disciplinar a la tropa y evitar los desmanes que mermaban su prestigio. El guerrero alteño que, como recoge la obra, se resistió frecuentemente al sometimiento y obediencia que requiere la dinámica castrense, continuó además exigiendo a los hacendados lugareños el pago forzado de dinero, práctica que había sido prohibida terminantemente. «El Catorce» era querido y admirado entre los cristeros de la zona y su ejecución generó críticas y distanciamiento hacia los mandos, al no comprender los motivos que les habían llevado a prescindir de uno de sus más hábiles y heroicos guerreros, cabecilla del afamado escuadrón de «Los Dragones».

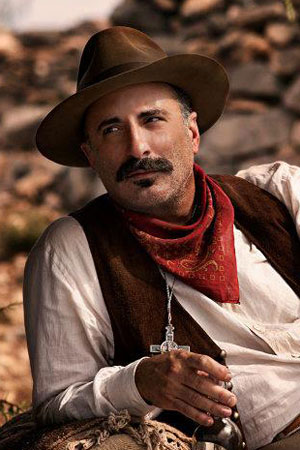

Un Reyes Vega de esthéticien

Y si lo de Victoriano nos hurta la posibilidad de analizar las disensiones internas y trastoca el final trágico, edulcorándolo con las mieles del sacrificio heroico…, lo del sacerdote alteño no tiene ni medio pase. ¿Qué fue del Pancho Villa de sotana? Tan poco querido, como respetado y temido por sus extraordinarias dotes de conductor militar, el padre Reyes Vega poseía unos rasgos bien distintos a los que en la cinta se le atribuyen, salvo el bigotazo, eso sí, lo que sea de cada quien. Pero si es que, en asombrosa metamorfosis, hasta lo han convertido en un auténtico galán de telenovela…

Y si lo de Victoriano nos hurta la posibilidad de analizar las disensiones internas y trastoca el final trágico, edulcorándolo con las mieles del sacrificio heroico…, lo del sacerdote alteño no tiene ni medio pase. ¿Qué fue del Pancho Villa de sotana? Tan poco querido, como respetado y temido por sus extraordinarias dotes de conductor militar, el padre Reyes Vega poseía unos rasgos bien distintos a los que en la cinta se le atribuyen, salvo el bigotazo, eso sí, lo que sea de cada quien. Pero si es que, en asombrosa metamorfosis, hasta lo han convertido en un auténtico galán de telenovela…

«El alma negra» decían que tenía sus subordinados, tan negra como para mandar quemar los vagones del tren descarrilado, cuando aún quedaban soldados y pasajeros atrapados en su interior. Y pensaban asimismo, probablemente con acierto, que había errado su vocación. Ya me referí a cómo lo cruento de aquel asalto al ferrocarril se atenúa (en otro momento, si gustan, les doy más datos sobre este suceso que aterrorizó, incluso, a los católicos que simpatizaban con la causa). Por todo ello, resulta muy difícil aceptar el retrato de hombre piadoso mucho más cercano, en realidad, a la figura de Pedroza. Pero, dada la importancia que adquieren los dos sacerdotes como líderes del movimiento, alguien desinformado podría extraer la falsa conclusión de que se trató de una revuelta popular dirigida desde el clero. En absoluto. Los sacerdotes levantados en armas no alcanzaron la media docena y fueron una total excepción. En este sentido, también habrá que rectificar un detalle de la película, cuyo significado no es menor: desde el episcopado se dictó la orden firme de que ningún clérigo tomara participación activa en el alzamiento armado. Por eso, los curas rebeldes, como recuerda Meyer, dejaron de celebrar.

Por último, también aquí se trastocan las circunstancias que rodearon su muerte. Reyes Vega cae mortalmente abatido, tras alcanzar su gran victoria militar: la toma de Tepatitlán, en la que vence a las tropas federales conducidas por el general Saturnino Cedillo. Una bala perdida le atraviesa el cráneo cuando ya ha cesado el combate. Algunos dicen que fue obra de los federales en retirada; pero, para otros testigos, el proyectil salió del lado cristero, y lo interpretan como una venganza por la ejecución de Victoriano Ramírez. De este modo, la presencia de Reyes Vega junto a Gorostieta, en la emboscada federal donde el Jefe de la llamada Guardia Nacional resultó muerto, constituye una modificación más de los hechos históricos.

El converso Gorostieta

Ya indiqué, en mi entrada anterior, que tanto la caracterización de quien llegó a ser el Jefe Supremo de las tropas cristeras, como la excelente interpretación llevada a cabo por Andy García constituyen uno de los grandes atractivos de la película. Puede decirse que, en este caso, la cercanía con la figura histórica que se recrea ha sido mucho más cuidadosa. En definitiva, considero que los espectadores extraerán una visión bastante cercana, (un tanto enaltecida, como es lógico en el género), de la personalidad y enorme talla humana del general Enrique Gorostieta Velarde.

Estos días, al calor del estreno de la cinta en España, he releído la única biografía que sobre él se ha escrito: Enrique Gorostieta. Cristero agnóstico, de Marta Elena Negrete. La historiadora tuvo el mérito de recopilar abundantes fuentes de información (documentales y orales) para rearmar, de forma clara y ceñida, la trayectoria de aquel brillante alumno del Colegio Militar, de ideología liberal, hijo de un destacado porfirista regiomontano (quien llegaría a ser ministro en el gabinete de Huerta), que se vio lanzado, de pronto, al campo de batalla con el estallido de la revolución. Durante la contienda destacarían su valor y la pericia en el manejo de las piezas de artillería. Una vez triunfan las fuerzas revolucionarias, se produce un período de doloroso exilio (Estados Unidos, Cuba y Europa), en el que no faltan las conspiraciones con antiguos compañeros para intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos y donde se manifiesta un rencor reconcentrado contra los dirigentes revolucionarios, que nunca le abandonará. Tras los sucesivos fracasos de aquellas intentonas, Gorostieta se instala en México, inicia varios negocios (entre otros, el de una empresa jabonera), y se casa con doña Gertrudis.

Estos días, al calor del estreno de la cinta en España, he releído la única biografía que sobre él se ha escrito: Enrique Gorostieta. Cristero agnóstico, de Marta Elena Negrete. La historiadora tuvo el mérito de recopilar abundantes fuentes de información (documentales y orales) para rearmar, de forma clara y ceñida, la trayectoria de aquel brillante alumno del Colegio Militar, de ideología liberal, hijo de un destacado porfirista regiomontano (quien llegaría a ser ministro en el gabinete de Huerta), que se vio lanzado, de pronto, al campo de batalla con el estallido de la revolución. Durante la contienda destacarían su valor y la pericia en el manejo de las piezas de artillería. Una vez triunfan las fuerzas revolucionarias, se produce un período de doloroso exilio (Estados Unidos, Cuba y Europa), en el que no faltan las conspiraciones con antiguos compañeros para intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos y donde se manifiesta un rencor reconcentrado contra los dirigentes revolucionarios, que nunca le abandonará. Tras los sucesivos fracasos de aquellas intentonas, Gorostieta se instala en México, inicia varios negocios (entre otros, el de una empresa jabonera), y se casa con doña Gertrudis.

El relato de la película se inicia aquí. Cuando el antiguo militar ha reconducido ya su vida, emerge violentamente el nuevo conflicto y la Liga piensa en la necesidad de un líder militar que unifique y dirija las numerosas partidas de cristeros que funcionan de manera independiente y desorganizada. Por los documentos que nos ofrece Negrete, Gorostieta parece resistirse y negocia sus condiciones. Todo indica que le atraía la causa, en cuanto suponía una lucha por defender libertades fundamentales y restablecer un orden de garantías que, para él, se había roto con la llegada de los revolucionarios al poder. Así se explica su reivindicación de la Constitución de 1857, en el Manifiesto que lanza a la nación, una vez que acepta la oferta y se convierte en Jefe Supremo. La cinta recrea bien este proceso, del mismo modo que refleja ese doble movimiento que la llegada del general produjo: tuvo que ganarse paulatinamente a unos combatientes de extracción popular, indisciplinados y desconfiados ante aquel fuereño que pretendía meterlos en orden; y fue ganado, a la vez, por la sinceridad, entrega, sacrificio y autenticidad de aquella tropa recién formada.

Dicho esto, no puede obviarse un punto controvertido que ha rodeado siempre la figura del general, como puede apreciarse en el mismo título de la biografía de Negrete. ¿Fue Gorostieta un cristero sin fe? ¿Se trataría, por tanto, de un mero mercenario que actúa por dinero, o de un oportunista que se apunta a la causa más peregrina con tal de resquebrajar el poder revolucionario? Con el paso del tiempo y según se fue recobrando la memoria de aquella guerra silenciada, quedó fijada la imagen del gran director militar de origen porfirista, descreído (incluso se llegó a afirmar que era masón), que acogió sin gran entusiasmo la propuesta de la Liga… pero que, al contacto con la fe humilde del pueblo, experimentó un proceso de conversión que le hizo tornar a la práctica religiosa. El propio Jean Meyer ha reconocido que fue este el Gorostieta que a él le contaron y que, a su vez, él difundió. Es también el personaje que nos pinta la película (aunque, una vez más, hiperbolizado el relato con esa escena de la confesión postrera hecha ante Reyes Vega…).

Semanas antes del estreno de For Greater Glory, la nieta del general hace llegar a Meyer parte de la correspondencia entre sus abuelos. Unas cartas cuya existencia se conocía, como advierte Negrete al redactar su estudio, pero cuyo contenido permaneció velado hasta ahora, por considerar la familia que se trataba de recuerdos muy íntimos. Pues bien, la historia de hagiográfica transformación con reminiscencias del Saulo de Damasco, que tiene su origen en el testimonio del padre Heriberto Navarrete, ha de ser revisada. Según me ha hecho saber Jean Meyer, en esas misivas Gorostieta da buena muestra de su profunda fe y del absoluto compromiso con la causa que dirige. Se ha anunciado su próxima publicación por parte de la Universidad de Monterrey: será un documento valiosísimo para conocer más en profundidad a un personaje de enorme atractivo. Como adelanto, les dejo otra carta, la que escribió una de las nietas del general al mismísimo Andy García (incluye dos fragmentos de las del general a su esposa), creo que sobran comentarios.

El joven mártir: Beato José Sánchez del Río

Como en la entrada anterior ya di las referencias fundamentales sobre el martirio de este adolescente sahuayense, simplemente me quedan por apuntar las pequeñas variaciones que experimenta en la película la historia real. Nos hallamos ante lo que considero una hábil modificación ficcional de los detalles, que no quiebra la veracidad esencial del relato. Aquí la ficción permite el encuentro imaginado entre los dos grandes protagonistas de la trama. En realidad, José se sumó a las tropas del general cristero Prudencio Mendoza, que operaban en Cotija (Michoacán). Sus trece años hicieron que, al principio, tuviera que vencer las reticencias para ser admitido en las filas cristeras. Pero su convicción, como se ve en la película, le granjeó el favor del general Guízar Morfín quien lo nombró su abanderado. A este general, y no al Catorce, cedería el joven su caballo en plena batalla. El resto de la historia, ya la conocen. Como pueden imaginar, su martirio no fue seguido del ataque del general Gorostieta contra la guarnición militar de Sahuayo.

Como en la entrada anterior ya di las referencias fundamentales sobre el martirio de este adolescente sahuayense, simplemente me quedan por apuntar las pequeñas variaciones que experimenta en la película la historia real. Nos hallamos ante lo que considero una hábil modificación ficcional de los detalles, que no quiebra la veracidad esencial del relato. Aquí la ficción permite el encuentro imaginado entre los dos grandes protagonistas de la trama. En realidad, José se sumó a las tropas del general cristero Prudencio Mendoza, que operaban en Cotija (Michoacán). Sus trece años hicieron que, al principio, tuviera que vencer las reticencias para ser admitido en las filas cristeras. Pero su convicción, como se ve en la película, le granjeó el favor del general Guízar Morfín quien lo nombró su abanderado. A este general, y no al Catorce, cedería el joven su caballo en plena batalla. El resto de la historia, ya la conocen. Como pueden imaginar, su martirio no fue seguido del ataque del general Gorostieta contra la guarnición militar de Sahuayo.

Digo que la modificación respeta en lo esencial la verdad histórica, porque es acorde con lo sustancial de los hechos y porque esa relación ficticia entre ambas figuras resulta coherente con el modo de ser de ambas personalidades. Es más, se convierte en una herramienta altamente eficaz para mostrar la ternura del general, su sensibilidad y capacidad afectiva, así como el idealismo y la fe de ese hombre-niño que arrostraría la dureza y crueldad de las torturas, sin que llegara a quebrantarse su firmeza. He dudado si incluir un último detalle en estos apuntes, pero finalmente he creído que puede ayudar a una reflexión profunda. Uno de los personajes eclesiásticos que más ayudó a difundir la historia del mártir fue el padre Maciel, de triste memoria. Él conoció a José cuando ambos eran niños y contaba que su ejemplo lo había removido hondamente… El trigo y la cizaña crecen juntos en la historia, también en el secreto escondido de cada corazón humano.

Conclusión

Esta es, con diferencia, la entrada de mi blog más extensa. Me ha llevado mucho tiempo escribirla y prometo no volver a castigar a nadie con una lectura tan prolongada (si es que alguien ha aguantado hasta esta conclusión). Me demuestra, así, el valor fundamental de la película: para quien quiera hacerlo, es una invitación a recorrer con pausa y capacidad crítica un pasado doloroso del que se pueden extraer muchísimas enseñanzas. Es verdad que he planteado abundantes objeciones a esta obra. Lo hago desde la convicción de que, presentando aspectos muy valiosos, se ha desaprovechado en parte esta gran oportunidad.

Asistí, como dije, varias veces a la proyección. En unos casos, vi espectadores que abandonaban la sala molestos. En otros, al finalizar, salí corriendo yo al observar las reacciones de exaltado entusiasmo. Admiro la heroicidad de innumerables combatientes cristeros, como creo haber demostrado, entiendo el sentido de una causa que me parece justificada ante una agresión tan brutal. Pero ni el maniqueísmo, ni la tergiversación permiten que la Historia actúe como maestra de la vida. La guerra fue terrible. La población civil sufrió estragos por ambas partes. La tropa federal también estaba constituida por personas de carne y hueso… La lección final, al menos para quien escribe estas líneas, quedó clara en el proceso histórico: el Estado aprendió que su poder no es ilimitado y que sus súbditos gozan de libertades irrenunciables. La Iglesia, los creyentes, vamos comprendiendo mejor aquello de que su reinado no es de este mundo. Ojalá tanto sacrificio lo haya grabado a fuego… para siempre.